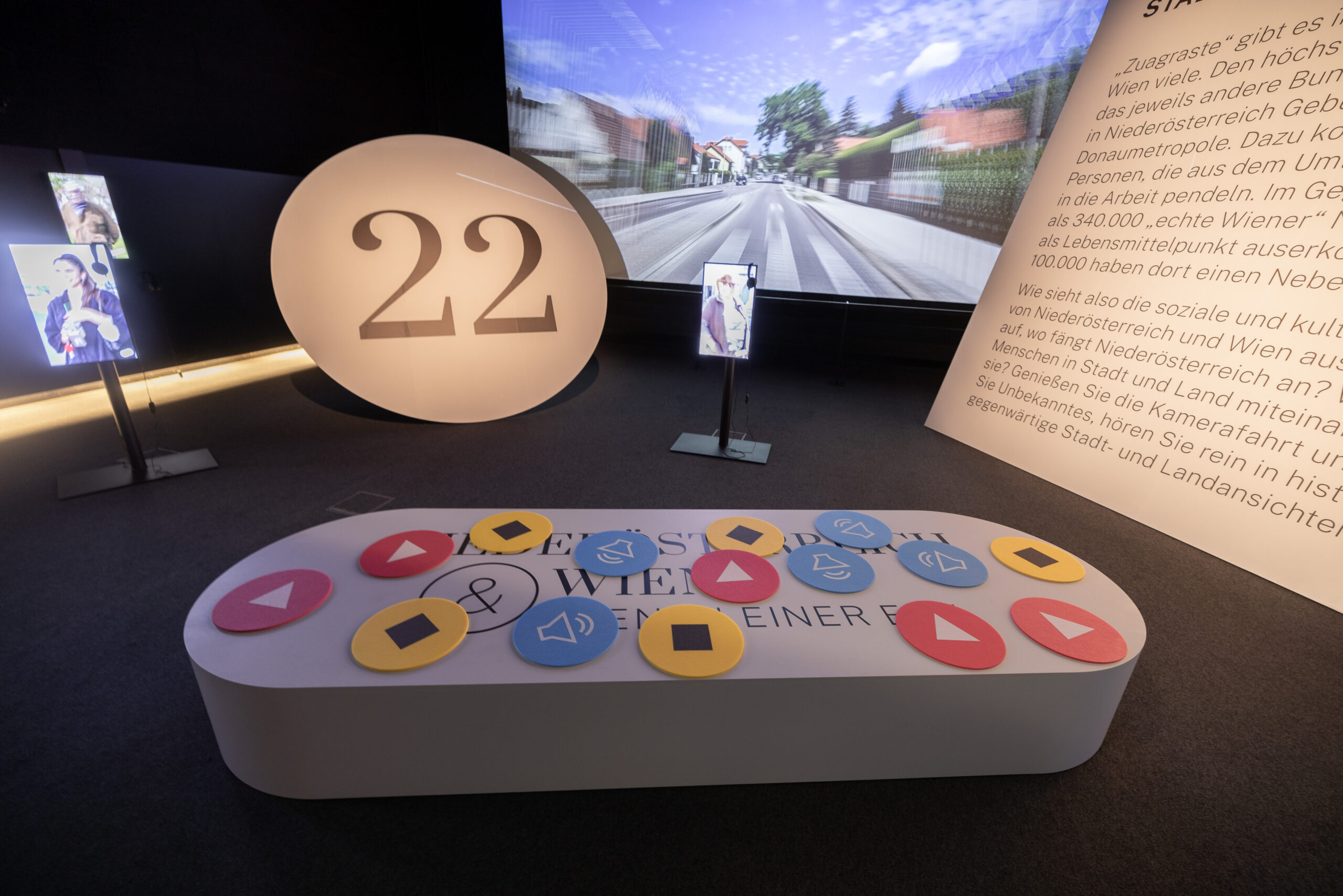

Szenen einer Ehe - Niederösterreich & Wien

Vor hundert Jahren, im Jahr 1922, trennt sich Niederösterreich von Wien. Oder Wien von Niederösterreich? Das ist eine komplexe Angelegenheit, immerhin ist die Geschichte der beiden Bundesländer aufs Engste verwoben und bleibt dies auch nach der Trennung. wesearch hat für das Museum Niederösterreich eine Audioausstellung kuratiert. Anhand von 22 Exponaten mit Hörstationen erforschen wir in der Dauerausstellung die Szenen einer Ehe vor und nach der Scheidung. Dabei werden beide Perspektiven, die Wiener und die Niederösterreichische, gleichermaßen berücksichtigt. Nachhören lassen sich die Mini-Podcasts auch via Museumsapp. Hier gehts zum download.

Häuser erzählen ihre Geschichten - Recherchen für die 3SI Immogroup

Gründerzeithäuser gehören zum Stadtbild von Wien wie das Riesenrad zum Prater. Sie erzählen nicht nur eine vielfältige Architektur- und Stilgeschichte, sondern auch die Kulturgeschichte des aufstrebenden Wiener Bürgertums und ein wichtiges Kapitel Stadtgeschichte. Wer waren die Architekten und AuftraggeberInnen dieser meist prächtig ausgestalteten Häuser? Wie wurden sie genutzt und welchen baulichen Veränderungen unterzogen? Jedes einzelne Gründerzeithaus im Portfolio der 3SI ImmoGroup erzählt seine eigene Geschichte, einige davon hat wesearch rekonstruiert.

Jubiläum – 160 Jahre Wiener Stadtpark

Heuer feiert der Wiener Stadtpark sein 160-jähriges Jubiläum. Realisiert wurde die Anlage vom Stadtgärtner Rudolph Siebeck gemeinsam mit dem Landschaftsmaler Joseph Selleny. Doch vor seiner Eröffnung im Sommer 1862 tobten im Gemeinderat hitzige Debatten über die Gestaltung der Parkanlage. wesearch hat sich in einem Forschungsprojekt mit Vorgeschichte und Umsetzung der Stadtparkanlage beschäftigt.

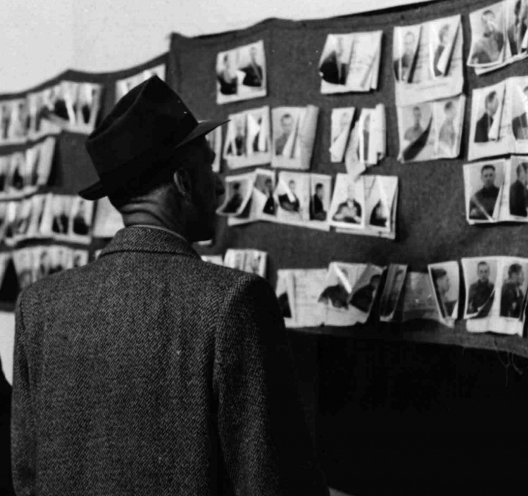

NS-Täter schauen dich an

Das von der Stadt Wien geförderte Projekt beschäftigt sich mit einer bis dato in Vergessenheit geratenen Fotoausstellung. Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde im Wiener Messepalast eine über 2000 Fotografien umfassende Ausstellung mit den Porträts von NS-Verbrechern gezeigt. Überlebende des Konzentrationslagers Mauthausen sollten in dieser Schau anhand von Fotografien SS-Angehörige der Wachmannschaft des KZ-Mauthausen identifizieren. Details zu dieser außergewöhnlichen Bildausstellung sind bislang gänzlich unbekannt.

Österreichische Wohnkultur - Die BUWOG wird 70

„70 Jahre Wohnkultur“ lautet der Titel des Jubiläumsfilmes, in dem die BUWOG einen Rückblick auf ihre langjährige Tätigkeit als Bauträger wirft. wesearch hat dafür in Wiener Foto- und Filmarchiven nach historischem Bildmaterial gesucht und wurde fündig: besonders an den Innenaufnahmen aus unterschiedlichen Jahrzehnten lässt sich die Entwicklung von präzise durchdachten und gleichzeitig leistbaren Wohnungen gut nachvollziehen.

Schloss Freihof und seine adeligen Besitzer

Der Nussdorfer Freihof und die umliegende Parkanlage werden aktuell von Soravia revitalisiert. Spannend für zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft ist die Frage, wer früher in diesen Räumlichkeiten residierte und wie diese eingerichtet waren. wesearch beschäftigte sich im Auftrag von Soravia mit der Adelsfamilie Bachofen von Echt, die seit 1902 im Besitz des Freihofes war und bis zum 2. Weltkrieg die florierende Nussdorfer Brauerei betrieb. Die Spurensuche in Archiven und bei Familienmitgliedern förderte bis dato unbekanntes Bildmaterial zum Freihof zu Tage.

Architektur im Bild

Zahlreiche nationale und internationale Fotografen und Agenturen dokumentierten das Werk des österreichischen Architekten Karl Schwanzer. wesearch hat im Auftrag des Karl Schwanzer Archivs die Fotobildrechte recherchiert und Rechtsnachfolger ausfindig gemacht. Damit ist die Grundlage für weitere Publikationen zu Karl Schwanzers Lebenswerk - interpretiert durch die Linse seiner Zeitgenossen - geschaffen.

Der Generali Globus – historische Details im Spielfilm

Im Drehbuch zur Serie „What a feeling“ stehen zwei Freundinnen auf der Albertina Rampe in Wien. Ihre Blicke schweifen umher und bleiben bei dem gläsernen Globus vor der Kuppel des gegenüberliegenden Generali-Gebäudes hängen. wesearch hat die (kunst)historischen Details nachrecherchiert. Bei der Erbauung im Jahr 1911 fungierte die Weltkugel als ozonbetriebene Uhr. Der Globus steht für die weltumspannende Tätigkeit der Versicherungsgesellschaft, die allegorische Figurengruppe daneben für den geschäftlichen Erfolg. Zwischen den Freundinnen entspinnt sich ein intensives Gespräch über die gläserne Kugel und Regisseurin Kat Rohrer meint: „gerade ein Spielfilm lebt von akkurater Detailrecherche!“

Digitalisierung als Treiber nachhaltiger Entwicklung

Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung – so lautet eines der Schwerpunktthemen für 2021 von respACT. austrian business council for sustainable development. Gemeinsam mit der Soziologin Marie Czuray hat wesearch im Vorfeld das Spannungsfeld zwischen offiziellen Digitalisierungsstrategien und wirtschaftlichen Herausforderungen abgesteckt. Als Auftakt und pointierten Einstieg in die Thematik empfehlen wir unseren Artikel „Zurück in die Zukunft. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit unternehmerischer Innovation“.

100 Jahre Frauen an der TU Wien

Im Jahr 1919 durften die ersten Frauen als ordentliche Hörerinnen an der Technischen Hochschule in Wien inskribieren. 2019 wird dieser Meilenstein in der Entwicklung des Hochschulstudiums gebührend gefeiert. Im Auftrag der Abteilung Genderkompetenz an der Technischen Universität Wien veröffentlichte wesearch im Promedia Verlag eine umfangreiche Publikation zum Thema "100 Jahre Technikstudium für Frauen an der TU Wien".

Das Rote Wien 1919 - 1934

1919 schlägt die Geburtsstunde des Roten Wien. Aus diesem Anlass zeigt das Wien Museum die Ausstellung "Das Rote Wien. 1919 - 1934", für die Marion Krammer die Teilbereiche Fotografie und visuelle Kommunikation kuratierte. Die im Wien Museum Musa gezeigte Schau läuft noch bis 19.1.2020. Für das im Rahmen der Ausstellung erschienene gleichnamige Buch steuerte Marion Krammer einen Artikel bei.

100 Jahre HEROLD - Vom Telefonbuchverlag zum Online-Marketing Spezialisten

1919 wurde das österreichische Unternehmen HEROLD gegündet. wesearch hat die spannende Geschichte aus Anlass des 100jährigen Firmenjubiläums nachgezeichnet - Das HEROLD-Team war begeistert: "Wir haben uns gleich mit großem Interesse in Ihren Bericht vertieft, sodass ich alles andere vergessen habe. Ihre Recherchearbeit ist großartig – vielen Dank!", so Dr. Margit Kaluza-Baumruker, Marketing Direktorin HEROLD.

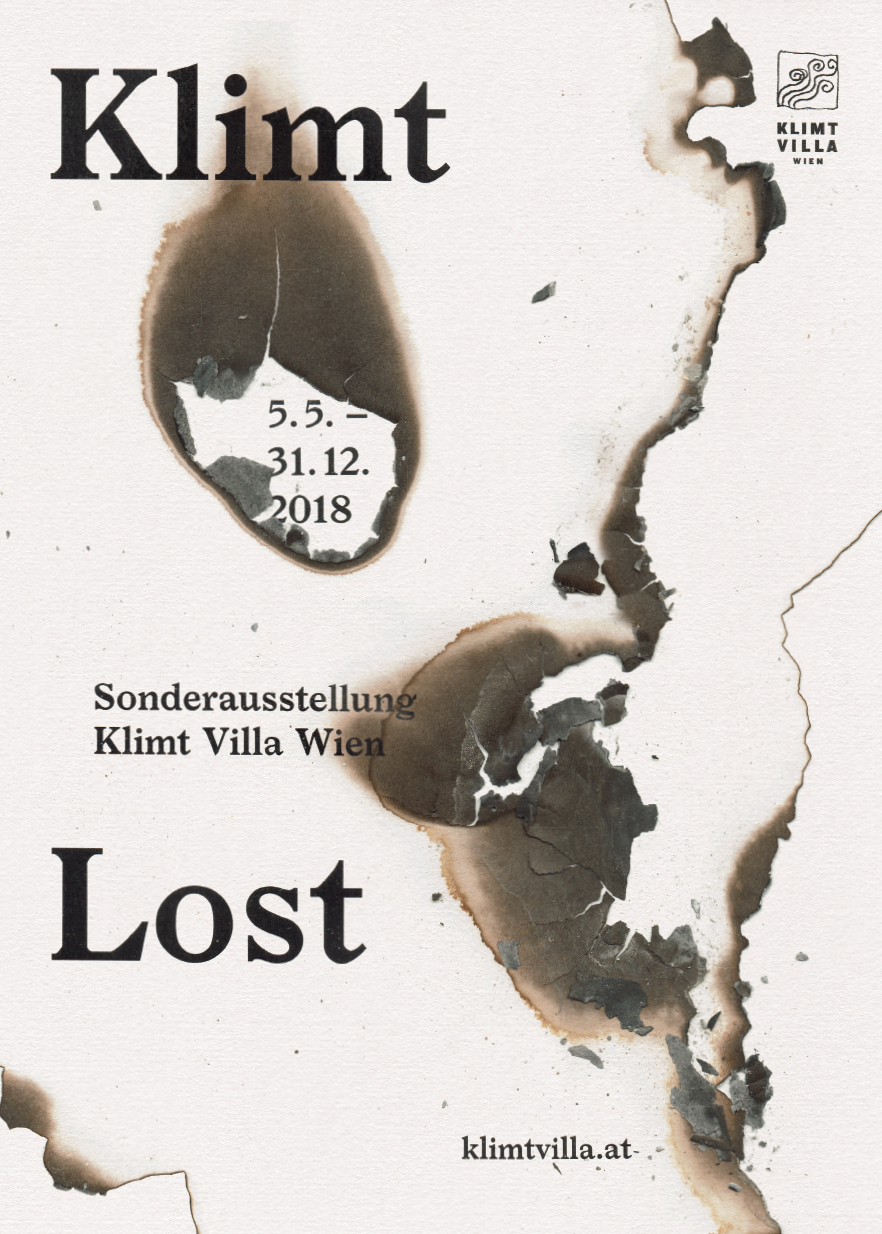

Klimt Lost

Gerade in Wien, aber auch weltweit, scheint Gustav Klimt allgegenwärtig. Seine Kunst ist zum Allgemeingut geworden. Oft aber wird vergessen, was in engem Zusammenhang mit seinen Werken steht: verschwundene Bilder, geraubte Kunst, einige zurückgegebene Gemälde und unzählige Lebensgeschichten von Klimts SammlerInnen.

Das von Marion Krammer und Niko Wahl herausgegebene Buch „Klimt Lost“ und die unter gleichem Titel in der Klimt Villa gezeigte Ausstellung thematisiert den Verlust von Werken und Lebensperspektiven, die für immer verloren gegangen sind, ohne die aber die Betrachtung der Arbeiten des vielleicht berühmtesten österreichischen Künstlers unvollständig bleiben muss.

Pioniere des Fotojournalismus: Yoichi Okamoto und die Brüder Basch

Die von Marion Krammer und Margarethe Szeless kuratierten Ausstellung würdigt die Pionierleistung des amerikanischen Bilderdienstes und der Agentur Basch anhand ausgewählter Fotografien zum österreichischen Zeitgeschehen des ersten Nachkriegsjahrzehnts.

Die Ausstellung ist im 7. Stock am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft zu sehen.

Bildkultur in Österreich 1945 - 1955

Mit dem Ziel ihre Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, entwickelten Marion Krammer und Margarethe Szeless die Online-Ausstellung „War of Pictures. Österreichische Bildkultur 1945 bis 1955“. Darin lässt sich Zeitgeschichte im Spiegel ihrer medialen Berichterstattung erleben. Dieses Wissenschaftskommunikationsprojekt wurde mit finanzieller Unterstützung des FWF und in Kooperation mit KollegInnen vom Fachdidaktikzentrum Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung umgesetzt.